Artículo de Ian Kershaw aparecido en el diario El Mundo.

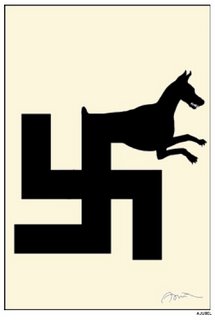

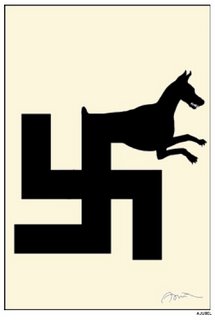

Lo que ocurrió en Alemania en 1933 nos recuerda la necesidad de cooperar para poner coto a los perros rabiosos que puedan surgir en la política mundial antes de que se vuelvan lo suficientemente peligrosos como para empezar a morder. ¿Podría suceder otra vez algo así? Esa es invariablemente la pregunta que se viene a la cabeza cuando se recuerda que la semana pasada se cumplieron 75 años de la entrega del poder a Hitler en Alemania. Ante las grandes tensiones y la inestabilidad a las que en la actualidad se enfrenta el mundo, la pregunta parece más pertinente que nunca.

Hitler llegó al poder en una democracia dotada de una Constitución de carácter eminentemente liberal y, en parte, mediante la utilización de las libertades democráticas para socavar y posteriormente destruir la propia democracia. Esa democracia, establecida en 1919, había sido consecuencia de la derrota en una guerra mundial y de una revolución, y nunca había sido aceptada por las clases dirigentes de Alemania, de manera muy particular por el ejército, los grandes terratenientes y los sectores industriales más poderosos. Profundamente acosada por divisiones irreconciliables de carácter político, social y cultural desde un primer momento, la nueva democracia consiguió imponerse sobre las graves amenazas a su supervivencia en los primeros años de posguerra y encontró una apariencia de estabilidad entre 1924 y 1928, antes de que se la llevara por delante el hundimiento de la economía como consecuencia del estrepitoso derrumbe de Wall Street en 1929.

El aumento espectacular del apoyo popular a los nazis (2,6% de los votos en las elecciones legislativas de 1928; 18,3% en 1930 y 37,4% en julio de 1932) reflejaba el malestar, la frustración y el resentimiento, pero también las esperanzas, que Hitler fue capaz de despertar en millones de alemanes. La democracia les había fallado, eso era lo que sentían. Su país se había dividido, se había empobrecido y había sufrido una gran humillación. Hacía falta alguien que pagara el pato.

Era fácil dirigir el odio en contra de los judíos, a los que podía convertirse en representación de una imaginaria amenaza externa contra Alemania, a cargo tanto del capitalismo internacional como de los bolcheviques. Dentro del país, se asociaba a los judíos con la izquierda política (socialistas y comunistas), a la que Hitler y sus seguidores habían hecho responsable de la grave situación de Alemania.

A un tercio holgado del electorado alemán le pareció que Hitler representaba la única esperanza de volver a hacer que Alemania se pusiera en pie, que recuperara su orgullo y que se salvara como nación. En 1930 se había vuelto imposible, efectivamente, gobernar el país sin el respaldo de los nazis. Sin embargo, aunque los progresos electorales de los nazis podían bloquear la democracia, eran insuficientes para otorgarle el poder a Hitler. En consecuencia, desde 1930 Alemania entró en un estado de punto muerto permanente.

Se mantuvieron las formas democráticas. Sin embargo, la democracia como tal estaba efectivamente herida de muerte o, al menos, en estado agonizante. Las clases dirigentes contrarias a la democracia trataron de negociar algunas soluciones, pero fracasaron por culpa de la intransigencia de Hitler. En último término, al no poder encontrar ninguna otra salida con la necesaria autoridad, el presidente de la República, Paul von Hindenburg, designó a Hitler jefe del Gobierno o canciller el 30 de enero de 1933. Lo que vino a continuación llevó al desastre a Alemania y al mundo entero.

Estos acontecimientos tan alejados en el tiempo todavía dejan sentir su eco en nuestros días. En Europa, dentro de la estela del aumento de la inmigración, la gran mayoría de los países ha experimentado un cierto resurgimiento de movimientos neofascistas y racistas. No hace tanto tiempo, el nacionalismo serbio, exacerbado por el presidente Slobodan Milosevic, desencadenó una guerra y la persecución racial dentro del continente.

En la actualidad, hábiles políticos de todos los rincones del mundo también han dado pruebas de ser unos maestros en la manipulación de los sentimientos populistas y han aprovechado las estructuras democráticas para poner en pie fórmulas de gobierno personalistas y autoritarias. Poco a poco, el presidente Vladimir Putin ha encaminado en esa dirección a Rusia, un país que de manera creciente está haciendo nuevamente exhibición de su fuerza en el ámbito internacional. Asimismo, bajo la Presidencia de Hugo Chávez, Venezuela ha mostrado una clara tendencia al autoritarismo, aunque ésta ha quedado frenada, al menos parcialmente, por su derrota en el referéndum de diciembre para modificar la Constitución.

En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe ha convertido la democracia en un gobierno personal y, de paso, ha arruinado a su país. En Pakistán, la democracia no sirve en gran medida más que de fachada a una dictadura militar, por mucho que en la actualidad el presidente Pervez Musharraf haya dejado a un lado el uniforme. Más preocupante es aún que, dentro de un sistema pluralista, el presidente Mahmud Ahmadineyad haya aprovechado el apoyo populista para lanzar a Irán hacia una política exterior llena de riesgos, aunque formalmente siga subordinado al jefe supremo de la República, el ayatolá Ali Jamenei.

Ninguno de estos ejemplos, sin embargo, guarda un paralelismo estricto con lo que ocurrió en Alemania en 1933. No cabe duda de que en Europa los movimientos neofascistas son capaces de aterrorizar a algunas minorías. Además, han logrado despertar tal resentimiento en contra de los inmigrantes que los partidos políticos mayoritarios han tenido que tomar nota de esta oleada de sentimientos.

No obstante, ante las escasas oportunidades de que se produzcan eventualidades poco previsibles como, por ejemplo, una guerra a gran escala o, quizás más improbable aún, otro hundimiento del sistema económico, los movimientos neofascistas van a seguir confinados en la periferia de la política. Por otra parte, ninguno de esos partidos -teniendo en cuenta, además, lo poco atractivas que resultan sus políticas en sus ámbitos nacionales- llega a imaginar siquiera que pueda poner en marcha una guerra de conquista con el objetivo último de hacerse con todo el poder en el mundo.

Por todas partes hay (y siempre las habrá) formas desagradables de autoritarismo (algunas de ellas, con el respaldo de gobiernos democráticos). Sin embargo, ni en la manera de apropiarse del poder ni en la manera de administrarlo se parecen mucho a Hitler los modernos gobernantes autoritarios. Organizaciones e instituciones internacionales que no existían en la Europa de entreguerras (la ONU, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) levantan también barreras, en muchos aspectos, a aquella especie de calamidad que se apoderó de Alemania.

Es más, las democracias bajo presión pueden todavía oponer obstáculos al autoritarismo rampante. Parece como si Vladimir Putin fuera realmente a dimitir como presidente antes que arriesgarse a quebrantar la Constitución (aunque el poder efectivo seguirá probablemente en sus manos), mientras que Hugo Chávez se ha visto obligado (al menos, de momento) a renunciar a sus ambiciones de convertirse en presidente vitalicio. Incluso cuando ya Hitler había sido designado canciller, hubo que prender fuego al Reichstag [Parlamento], un mes más tarde, para poner en marcha la destrucción de los últimos vestigios de la democracia y preparar el terreno antes de hacerse con todo el poder.

Afortunadamente, lo que ocurrió en Alemania en 1933 y sus consecuencias van a seguir siendo un episodio terrible pero irrepetible en la Historia. Lo que sucedió entonces nos recuerda cuán ilusorio es dar por hecho que la democracia será siempre la alternativa elegida por una población desgarrada por una guerra, acosada por privaciones sin cuento y consumida de resentimiento ante una humillación nacional por lo que percibe como interferencias extranjeras. También nos recuerda, si es que hace falta recordarlo, la necesidad de cooperación internacional para poner coto a los perros rabiosos que puedan surgir en la política mundial antes de que se vuelvan lo suficientemente peligrosos como para empezar a morder.

Ian Kershaw es profesor de Historia moderna de la Universidad de Sheffield y autor de "Hitler, the Germans and the Final Solution" [ Hitler, los alemanes y la solución final], de próxima publicación en España.